摘要:家乡附近的景点,基本上很少去,这是一个普遍的现象。就像武汉本地人不去黄鹤楼,南京本地人不去夫子庙一样。在我的家乡有句话,枞阳出人、桐城出名。长这么大,我还没去过桐城。这一回终于有了个机会,女儿的语文课里学到了“六尺巷”的故事,恰逢国庆回到枞...

家乡附近的景点,基本上很少去,这是一个普遍的现象。

就像武汉本地人不去黄鹤楼,南京本地人不去夫子庙一样。

在我的家乡有句话,枞阳出人、桐城出名。长这么大,我还没去过桐城。这一回终于有了个机会,女儿的语文课里学到了“六尺巷”的故事,恰逢国庆回到枞阳老家,干脆去一趟,来个实地学习,岂不快哉?

一

能把一条长不到100米的巷子打造成网红,没有文化根底是不可能的。

清康熙、雍正、乾隆年间,桐城张英、张廷玉、张若霭,祖孙三人,均入朝廷担任高官,尤其张廷玉,“登朝垂五十年,长词林者二十七年,主撰席者二十四年,凡军国大事,奉旨商度”。

没错,张廷玉,就是那个在电视剧中,每每与雍正密切配合,一次次挫败“八爷党”的那位大臣。

张廷玉

官当的大了,家族在当地自然是权势显赫。康熙年间,张英的府邸与吴姓望族是邻居,两家之间有空置的土地,吴家欲在造房子的时候占有,结果双方发生了纠纷,连县衙都难予定夺。因而,张家人写信将此事告知张英,意思说:人家欺负到咱头上来了,你身为相府,不能不管吧?

张英见信,回了一首诗:“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。” 家人接到信后,立即拆让三尺,吴姓人家也深受感动,谦让出三尺,于是,就形成了一条六尺宽的巷道,于是就有了六尺巷。

桐城六尺巷

二

礼让的精神渗透了桐城人的骨髓。行走在桐城的大街小巷,发现很多十字路口都没有设置红绿灯,但交通仍然井然有序。

道路两旁的车辆,也都摆放得井井有条。桐城市区的建筑,密度似乎也比较低,我们就猜:是不是桐城人建房子:都会礼让三尺为先呢?

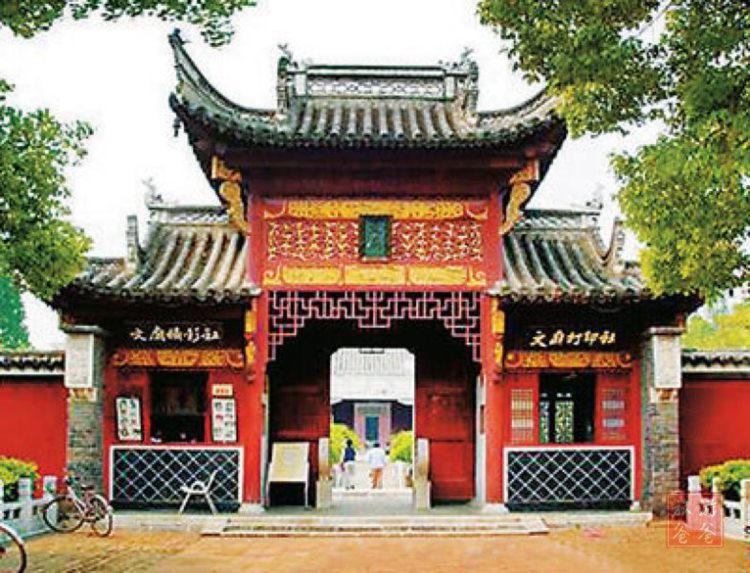

桐城文庙

三

近代的桐城号称文都,出现了引领明清三百年文风的桐城派,以戴名世、方苞、刘大櫆、姚鼐、吴汝纶等为代表人物。

明清时期,桐城有据可查的进士就有240人,举人640人,《明史》、《清史》中记载的桐城人物有70多人。在当代,桐城也先后诞生了近3千名博士,20多名两院院士。

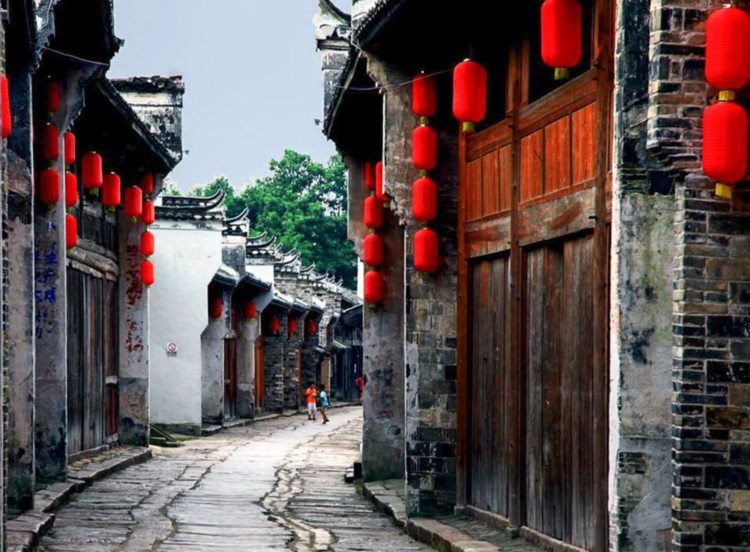

孔城老街

长期以来“穷不丢书、富不丢猪”的习俗,为桐城带来了极高的文化声誉和经济发展动力。1996年,桐城就设为县级市,由安庆市代管,各种以“小”著称的产业迅速发展,小刷子、小包装、小盖子,就在这些不起眼的小产业中,桐城涌现出众多“隐形冠军”,建设了国家级和省级经济开发区,在皖西南各县区的发展中,一枝独秀。

四

文胆琴心,特立独行。桐城因文化而兴盛,但也因文化而遇到一些新的问题。

首先是如何处理与周边地区关系的问题,桐城一直有七省通衢的美誉,但近些年来,它的交通优势却面临着被削弱的趋势。尽管被纳入合肥都市圈,但桐城受合肥的辐射十分有限。而长期以来,桐城与安庆的关系没有理顺,特别是与枞阳分立,失去了长江岸线资源,而且,在一些历史人物的归属上又出现了一些争议,这些都阻碍了桐城的发展。

目前,桐城不仅与宁国、天长、无为等县级市相比有差距,甚至被肥东、肥西、当涂等接受大城市辐射的县城甩在了身后。

在我看来,桐城的发展,似乎应该跳出“小”产业、“小”产品的格局,着力推动大产业、大企业的落户和发展。另一方面,小产业、小产品的绿色转型升级也是一条必由之路。不仅如此,“礼让”精神适合于家庭和人际,而不适用于市场经济,桐城只有在激烈的市场竞争中奋勇争先,才能避免“不进则退”。

桐城刷子

滚滚长江东逝水,东南边的那个枞阳小老乡已经拥抱长三角去了,现在,该是桐城重新思考发展方向的时候了。

文章甲天下,冠盖满京华。桐城,再出发。